人工智能的應用場景,正像星火燎原般迅速鋪展延伸到各行各業,一系列充滿科技張力和未來想象的新興職業也應運而生,成為年輕一代心馳神往的職業新選擇。

在內蒙古包頭市包鋼白云鄂博鐵礦,電鏟式挖掘機的巨型鏟斗,一次可以鏟起10立方米的礦石。

然而這個“巨無霸”的駕駛室里,卻空無一人。操作這輛挖掘機的工人正坐在距離采礦作業區3公里外的辦公樓里,進行遠程操控。

2022年,白云鄂博鐵礦推行智慧礦山建設,引入遠程操控、人工智能等前沿技術賦能采礦作業,對傳統的作業設備進行改造升級。段凱經過培訓學習,成為這個礦山第一批電鏟遠程操控駕駛員。

如今,這座礦山已經改造完成了6臺遠程作業設備,像段凱這樣的遠程裝備操作員有40名。預計到今年八月,將有15臺設備可以實現智能遠程操控。

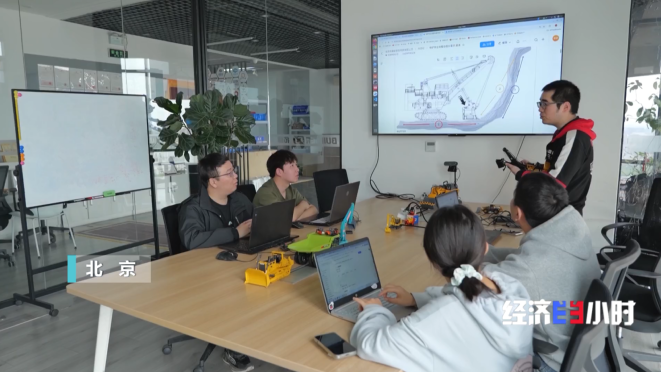

遠程操控電鏟挖掘機所依賴的遙操作系統,是北京一家科技公司研發完成的,這家公司成立于2018年,團隊里的成員大都是“90后”。通過這些智能化的操控終端,再結合前端裝備的聯網改造,他們可以聯網控制地球上任何一個角落的工程機械。

目前,這個年輕的團隊已經幫助50多家企業完成了上百個智能化作業場景的打造。搭乘人工智能這趟時代快車,這些年輕人在屬于自己的職業舞臺上,用創新與熱忱,解鎖著智能時代的無限可能。

如今,遠程操控的應用場景已經推廣到港口、礦山、廠區等多個領域。而在這背后,類似人工智能算法工程師這種可以在代碼、算法和機械之間“對話”的新職業、新崗位,正在成為年輕人職業發展的新風尚、新機遇。

在北京,人形機器人研發工程師王嘉祎和同事正在對一款機器人進行運動測試。

他和武嘉豪這一對“黃金搭檔”,一個專注于研發機器人運動規劃和控制算法,一個注重機器人復雜系統設計和本體研究。兩個人協作配合,讓一手打造的機器人本領越來越強。

實習生黃鈺哲是北京一所高校研究生一年級的學生,他主要負責協助仿生人臉機器人的研究和開發工作。未來這款機器人將應用在醫養、講解等諸多領域,為人們提供情感陪伴支持。雖然參與人工智能領域的研發時間不長,黃鈺哲對于自己的未來職業已經有了清晰的規劃。

在杭州,腦機接口研究員董越正在進行腦電信號的采集測試。她和團隊將人的大腦作為研究對象,用電波和代碼抓取、破譯大腦皮層的細微動態。

董越團隊里,從事腦機接口研發的工程師,大都是和董越一樣的“90后”。從硬件開發到編解碼,再到應用程序,環環相扣,最終才能推出面向市場的產品。

人工智能是引領未來的戰略性技術,是新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力,更是發展新質生產力的主要陣地。人工智能的快速發展不僅改變了現有職業格局,還開啟了一扇扇全新職業的大門,為求職者鋪就了充滿無限可能的新賽道。

中國人事科學研究院研究員 范巍:我們在應用型人工智能技術技能人才需求上是非常大的,因為它的應用場景非常多,大概測算達到百萬級的人才需求。